Валиас Семерцидис. Гравюра на металле и масляная темпера.

Валиас Семерцидис родился 18 февраля 1911 года в Краснодаре. По-русски он называл себя Валентином Лазаревичем. Заметим, что русским языком он владел свободно, а чувство близости к русской культуре никогда не оставляло его. В 1923 году семья будущего художника переселилась в Грецию. Уже в шестнадцатилетнем возрасте Валиас участвует в выставке художников-любителей, а в 1928 году поступает в Высшую школу изящных искусств в Афинах, которую заканчивает в 1935 году. С этого времени до оккупации Греции немецко-фашистскими войсками молодой художник активно выступает на выставках в Греции и за ее пределами.

Направление его творческих поисков и обстановка тех лет, в которой предпринимались эти поиски, требуют некоторых пояснений. Учителем Семерцидиса в школе изящных искусств был К. Парфенис — один из тех мастеров, которые совершали в Греции в 1910-х — 1920-х годах поворот к новому искусству, обратившемуся к национальным идеям и проникнутому взволнованными чувствами. Сам Парфенис во многом остался «художником для художников». Но он сумел возбудить у своих учеников массу вопросов содержания и формы национального искусства. Из уроков Парфениса можно было сделать различные, даже противоположные выводы: некоторые из его учеников пришли к абстракционизму. Семерцидис же с первых лет самостоятельного творчества встает на позиции реализма. В конце 20-х — первой половине 30-х годов (до реакционного переворота в августе 1936 года) в художественной жизни Греции сложилась относительно благоприятная обстановка. Именно в это время достигает подъема искусство политической графики в коммунистической прессе; в 1928 и 1934 годах в Греции устраиваются выставки советского искусства. В 30-е годы образуется группа революционных художников. На страницах связанного с компартией журнала «Новые авангарды» («Неой протопорой») они провозглашают идеи реалистического демократического искусства, выступают против буржуазного эстетства, сторонники которого группировались в основном в объединении «Искусство» («Техни»). Среднее положение занимало общество «Свободные художники» («Элевтерой калитехнес»), включавшее в себя немало сторонников реализма и народности в искусстве. С этим обществом и была связана деятельность Валиаса Семерцидиса.

|

|

||

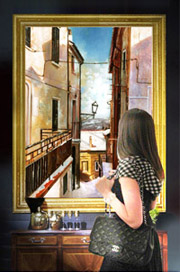

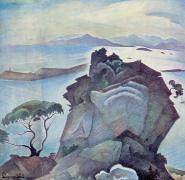

| "Скалы в Эгалеосе" Масло, 1937 |

"Пахота" Масло, 1939 |

Без сомнения, источником его творчества служит в ту пору сама жизнь — человек и природа Греции. Ни сугубое западничество или архаизаторство, ни неоклассика или неовизантийский стиль, развивавшиеся в греческом искусстве тех лет, не затронули Семерцидиса. И все же его стиль выглядит несколько неустойчивым: в нем находят себе место не только правда жизни, но и идеальные представления о прекрасном, родственные веяния «национального романтизма», которые проявились в искусстве стран Восточной и Южной Европы (а не только, как принято думать, на севере, где они образовали весьма авторитетное художественное течение). Наряду с поисками сильных характеров и предметно-пластической манеры письма (например, в автопортрете 1939 года) в портретной живописи Семерцидиса тех лет встречаются и салонные мотивы. В пейзаже «Скалы в Эгалеосе» (1937), который экспонировался в Осеннем салоне в Париже и снискал там одобрительные отзывы критики, реальная природа предстает в романтически преображенном виде. Построенные как легкие кулисы пространственные планы, узорные силуэты скал и деревьев, цветоделенные мазки светлых прозрачных красок сообщают этому пейзажу декоративный эффект. В той же манере Семерцидис пишет картину «Пахота» (1939): зарождающаяся здесь народная национальная тема его творчества трактуется в безмятежно-созерцательном духе.

В годы фашистской оккупации и подъема освободительной борьбы народа в творчестве Семерцидиса от безмятежности не остается и следа. В это время греческие художники отдают свое творчество делу сопротивления захватчикам. Серьезнейшие изменения происходят в идеях и стиле художественных движений. Семерцидис становится одним из самых крупных мастеров новореалистического движения.

|

|

|

|

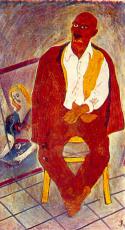

| "Художник Петридис" Масло, 1942 |

Серия "Дети голода" Уголь, 1942 |

"Борьба за хлеб" Акварель, 1943 |

Оккупация застала художника в Афинах. В это время он пишет портреты, выполняет натурные рисунки, создает картины и графические композиции. Былой мир эстетически привлекательного рассеивается в них как дым под напором жизненной экспрессии. Созданный в 1942 году портрет художника Петридиса проникнут острой, открыто выраженной характерностью: и человеческий тип и среда несут в себе точно схваченные свойства исторического момента. Как художественный документ 1942 года этот портрет не нуждается в пояснениях. Каждый зритель может сам прочесть все, что сказано в нем о человеке, о художнике, о стране, переживавшей тяжелое время. Показательно при этом, как изменился здесь стиль живописи: он словно перестает быть специально художественным стилем. Язык живописи, можно сказать, приближается к прямой речи, стремящейся прямо, в лоб, выразить суть явления, не заботясь об округлости и правильности оборотов. В этой живописи главную роль играют непосредственная эмоциональная выразительность линий, крупных плоских пятен краски, несложных сочетаний тонов цвета.

Разумеется, такая живопись во многом лишь кажется наивной. Мы имеем здесь дело с развитой художественной формой выражения непосредственного чувства. Однако живописная манера портрета Петридиса — этого драматического откровения 1942 года — не нашла себе прямого продолжения в последующем творчестве Семерцидиса. И это дает право видеть в ней не столько поиск стиля, а скорее одно из выражений более глубокого процесса, в ходе которого художник определял новую меру взаимоотношения своего творчества с самой жизнью.

В 1941 — начале 1943 года Семерцидис исполняет серию работ, объединенную названием «Дети голода», запечатлевает трагические сцены голодной смерти, изображает жителей города, ожидающих раздачи пищи, и т. д. Здесь закладывался новый принцип, которому художник будет следовать все последующие годы: свое творчество он строит отныне как своего рода художественное исследование жизни, как углубление в ее события, которое проводится последовательно, многогранно, раскрывается в разных поворотах в натурных работах и в композиционных сочинениях, опробуется во многочисленных вариантах в рисунке, гравюре, в живописи. Такая работа обычно охватывает долгое время. К образам «детей голода», например, Семерцидис возвращается и в послевоенные годы, вновь и вновь отыскивая ее новые решения.

|

|

|

| "Горы Аграфы" Гравюра на металле, 1950 |

"На жатве" Гравюра на металле, 1960 |

"Концлагерь" Гравюра на металле, 1962 |

В 1943 году Валиас Семерцидис уходит в партизаны. Он сражается в рядах народно-освободительной армии ЭЛАС, объединившей партизанские отряды. В октябре 1944 года ЭЛАС освободила Грецию от фашистских захватчиков, и в рядах одного из ее отрядов спустился с Аграфских гор партизан Семерцидис. В партизанские годы он успел исполнить около 350 графических и живописных этюдов, запечатлевших борьбу народа за свободу. Это был творческий подвиг, цену которого трудно измерить обычной шкалой искусствоведческих оценок. В работах тех лет запечатлеваются сцены партизанской жизни, собираются многие черты героев искусства Семерцидиса последующих лет (акварели «Пастух из Аграфы», «Борьба за хлеб», обе 1943 года, и др.). Художник остался равнодушным к символическим и сугубо фольклорным мотивам, не обращался он и к темам ужаса и отчаяния, столь частым в произведениях других художников той поры. В годы Сопротивления его искусство становится искусством сражающимся, утверждающим силу и достоинство народа. Даже горные пейзажи Аграфы наполнялись в работах художника динамичной внутренней силой.

В мире этих идей рождаются замыслы многочисленных произведений, осуществленных уже в послевоенное время. Борьба народа Греции за свободу на долгие годы составит магистральную линию творчества Семерцидиса. Все связанные с этой линией картины и гравюры художник помечает двумя датами: начальную составляют 1943 и 1944 годы, конечные даты идут тремя волнами: они группируются около 1946, около 1956 и около 1965 годов. Протяженная во времени, охватывающая несколько лет разработка той или иной темы вообще специфична для Семерцидиса. Но сами даты, когда вновь и вновь художник обращается к темам освободительной борьбы, обусловлены в первую очередь послевоенной политической историей Греции.

|

|

||

| "Народный суд" Масляная темпера 1944-1946 |

"Демонстрация" Гравюра на металле 1944-1957 |

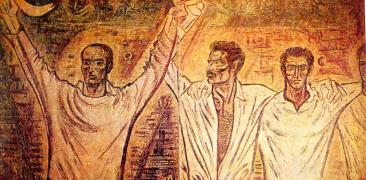

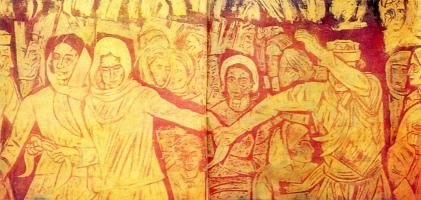

Начнем об этом с первой волны, приходящейся на середину 40-х годов. Это было время быстрого и широкого подъема демократического патриотического искусства, продолжившего и развившего опыт искусства Сопротивления. Семерцидис пишет в эти годы большие портреты греческих партизан и горцев Аграфы. Но самое главное в его творчестве составляют многофигурные обобщающие картины, героем которых становится народ, народная масса, включающая в себя множество характерных типов, живущих единой жизнью, объединенных общим состоянием. Выдвинутая Семерцидисом концепция многофигурной, «хоровой» (как о подобных картинах говорил в свое время Стасов) картины, примечательной не столько глубиной отдельных образов, сколько обстоятельностью разработки композиции, — явление беспрецедентное в истории новой греческой живописи. Гораздо ближе ей та программа, которую разрабатывают в послевоенное время передовые художники-антифашисты в других странах Европы (например, в Италии). Несомненна связь этой концепции Семерцидиса и с идейно-художественной проблематикой живописи социалистических стран, и советского искусства тех лет. Эта связь ни в какой степени не может быть объяснена заимствованием. В 1943 и 1944 годах Семерцидис даже и не видел ни одной советской картины того времени. Речь идет о другом — об общих закономерностях реалистического демократического искусства, возбуждающих в определенных условиях общность идейно-художественных проблем и решений у художников разных стран. Несомненно также, что искусство Семерцидиса было при этом неразрывно связано с процессами, которые переживала национальная художественная школа. Именно в это время многие греческие художники широко обращаются к произведениям, навеянным «героическим сплочением всех греков в одну душу в годы войны», как писал об этом в 1955 году известный греческий искусствовед М. Ходзидакис. В этом движении демократическую линию с наибольшей четкостью обозначили собой картины Семерцидиса, изображающие заседание народного совета — одного из тех советов, которые возникали в районах Греции, освобожденных частями ЭЛАС («Совет самоуправления», 1944—1946), запечатлевшие суд над предателем («Народный суд», 1944—1946), народное собрание («Оратор», 1943—1947), поэтические сцены народной жизни («Флейта пастуха», 1943—1947). Эти образы разрабатываются в нескольких вариантах в живописи и в графике. В 1944 году Семерцидис начинает также работу над большими драматическими композициями «Расстрел 1 мая 1944 года» и «Демонстрация».

Так возникало новое идейно-художественное движение. Но его развитие было вскоре насильственно прервано, и передовое художественное творчество проложило себе другие пути. Что произошло в те годы в греческом искусстве, нельзя понять, не обращаясь к истории страны. Политическая обстановка резко осложнилась уже в 1945 году с роспуском вооруженных сил ЭЛАС, а после гражданской войны 1946—1949 годов на страну обрушился реакционный террор. Многие передовые художники оказались в концлагерях, часть эмигрировала из Греции. Те, кто остался на свободе, в полной мере испытали на себе гнет реакции. За десять лет (с 1947 по 1957 год) Семерцидис смог только один раз выступить на выставке. В каталогах его больших более поздних выставок не значится произведений, датированных 1948—1955 годами. Некоторые относительные сдвиги произошли в середине 50-х годов и во внутренней жизни страны и в ее связях с внешним миром. В 1957 году организуется первая персональная выставка Семерцидиса. В 1958 году в Афинах открывается выставка советской графики, в подготовке и проведении которой Валиас Семерцидис принимает самое деятельное участие. С этого времени завязываются его дружеские связи с советскими художниками и искусствоведами.

|

|

| "Солнце и разрушенные мельницы" 1967 |

"Танец" Масляная темпера, 1972 |

К середине 50-х годов искусство Семерцидиса приходит снова в изменившемся виде: в нем возрождаются образы освободительной борьбы народа. Художник создает новые варианты картин «Совет самоуправления» (1944—1955), «Оратор» (1944—1956), вновь развивает многие темы, возникшие в 40-х годах, и соответственно помечает начальную дату этих произведений. Но сейчас чаще всего эти темы трактуются так, словно они накалялись в душе художника за десятилетие вынужденного молчания. На смену уравновешенным и обстоятельно разработанным многофигурным композициям появляются более лаконичные и резкие решения. Семерцидис прибегает чуть ли не к плакатной броскости (картина «Расстрел 1 мая 1944 года», 1944—1956), ищет динамическую, ударную силу воздействия (гравюра «Демонстрация», 1944—1957).

Переломы, переживавшиеся в образном мире искусства Семерцидиса, распространяются и в сферу форм и средств художественной выразительности. В период с середины 40-х по середину 50-х годов в творчестве Семерцидиса возрастает значение графики, определяется чрезвычайно важный и характерный процесс: сближение графического и живописного начал. Всему этому сопутствуют новые технические изыскания. С одной стороны в это время в живописи Семерцидиса масло сменяется масляной темперой (в этой области художник впоследствии произведет ряд важных усовершенствований). С другой — Семерцидис вырабатывает новую технику травленой гравюры на металле, обладающую специфическими живописными качествами. Вскоре после окончания войны, одновременно с работой над многофигурными композициями, Семерцидис все чаще и чаще обращается к гравюре. Он прибегает к линогравюре и ксилографии, но вскоре переходит только к монотипии, поскольку, как он пишет об этом сам, «возможность быстрого исполнения, богатство тона, стремительная текучая белая линия на глубоком черном тоне — все эти особенности тоновой монотипии отвечали моим замыслам». Однако замыслы художника шли гораздо дальше. Он разрабатывает технику, сочетающую достоинства монотипии и тиражной травленой гравюры. Работа здесь ведется по медной или цинковой доске, покрытой свежей литографской краской. «Работаю быстро,— пишет художник,— снимаю краску иглой, палочкой, тампоном и т. д. ...То, что снимаю, будет в оттиске светлым... а каждый штрих дает после травления белый или серый тон... рисунок и тон достигаются при такой работе одновременно... Травление и печатание оттисков ведется литографским способом» (письмо В. Семерцидиса автору от 5 февраля 1958 года).

|

|

| "Жатва" Гравюра на металле, 1957 |

"Скирос" Цветная гравюра на металле, 1961 |

Эта техника словно бы сама предполагает сочетание экспрессии и темпераментности рисунка с живописно-пластической капитальностью трактовки формы и пространства. В своем развитом виде она разрешает пользоваться живописным тоном, свободно варьирующим по светосиле, и графической линией любого ритма и толщины, создавать контурные и силуэтные изображения, передавать объемную форму с помощью светотеневой лепки, трактуя объем как единую массу или же строя ее штриховкой. Характерно, что при этой технике линия и пятно, нанесенные рукой художника на доску, становятся в оттиске светлыми, а все светотеневое и объемно-пространственное построение гравюры развивается, можно сказать, живописным образом: от темного к светлому, от фона к объемной форме, рельеф которой выделяется светом.

В черно-белых гравюрах, выполненных на рубеже 50-х — 60-х годов, Семерцидис доводит изобразительные и эмоционально-выразительные возможности этой техники до высокого уровня. В таких гравюрах, как «Флейта пастуха» (1960), она позволяет воссоздать многоплановую, богатую картину мира. В одной из лучших его гравюр «На жатве» (1960) с помощью белых линий, которыми художник владеет свободно и разнообразно, чуть ли не с изощренным мастерством, передается пространство, осуществляется пластическое построение объема человеческой фигуры. Эти же линии создают светотеневую гамму и становятся непосредственно изобразительными, когда ими обозначаются стебли и колосья в руках жницы.

С конца 50-х годов Семерцидис разрабатывает также полихромный вариант своей гравюрной техники. Во многих его цветных гравюрах тех лет линия сменяется пятном, нанесенным кистью. Художника интересуют крупные массы цвета, света и тени, их сопоставление и контрастность. Гравюры этого круга выглядят так, будто это листы, исполненные гуашью. Таким образом появляется еще одна форма своего рода живописной графики или, если угодно, графического решения живописных задач.

В эти годы формируется, а в середине 50-х годов отчетливо заявляет о себе, греческий вариант того движения, которое известно как европейский неореализм. В искусстве Греции того времени он образовал собой своего рода собирательную форму демократического национального художественного творчества. Ему были присущи и разнообразие тенденций и некие общие начала, которые греческая критика той поры в лице М. Хадзидакиса определяла так: «Оригинальность этого движения в том, что сюжеты ищутся не в живописности или обращении к фольклору, а в современной греческой жизни, такой, какова она есть».

Сейчас, в исторической ретроспективе, вполне отчетливо вырисовываются многие особенности неореализма того времени. Его объединяло представление о значительности, устойчивой ценности народного характера, раскрывающегося в суровой реальной среде и с упорством отстаивающего свое достоинство и цельность в постоянных столкновениях с неприветливой, враждебной человеку действительностью. В таком народном образе искалась красота, не имеющая ничего общего с идеализацией, он наделялся драматической экспрессией, не разрушавшей, однако, сосредоточенной сдержанности чувств. Можно сказать, что в неореализме того времени сформировалась своя поэтика безрадостного или скупых радостей, всплывающих в потоке повседневного существования. С нею соприкасается и Семерцидис в некоторых работах начала 50-х годов, в таких, как пастельный портрет Р. Семерцидис и рисунок «Старый Сан-Ремо» (оба —1952). Но в целом в творчестве Семерцидиса мы встречаемся с сочетанием нескольких тенденций неореализма тех лет.

Обращение к теме политической борьбы в 50-е годы требовало немалого мужества. Основное же место в это время занимают темы труда и жизни народа, образ человека, понятый в духе проблематики неореализма. Именно они наиболее характерны для этой второй волны, поднявшейся в послевоенном творчестве художника.

|

|

|

|

| "Старый Сан-Ремо" Рисунок, 1952 |

"Бедняк" Гравюра на металле, 1957 |

"Рабочий в Мелангони" Масло, 1956-1957 |

В обширной серии гравюр середины 50-х годов Семерцидис разрабатывает лирические и эпические мотивы, зародившиеся в его искусстве в годы войны и Сопротивления. Он работает над темой «Флейта пастуха», создает произведения, представляющие собой преображенные фрагменты этой и других многофигурных композиций, особенное внимание уделяя при этом народным типам и тому состоянию, в котором представлены герои его работ. Собирательный образ народа или, говоря точнее, различные аспекты этого образа, отыскиваются прежде всего в современности. Этот образ опять-таки развертывается в многочисленных вариантах. В серии гравюр 1956— 1957 годов («Бедняк», «Рыбак» и др.), в картине «Рыбаки» (1956) звучат ноты страдания и боли; человек выглядит здесь жертвой обстоятельств, появляется резкая деформирующая экспрессия. Но в большинстве случаев герой искусства Семерцидиса наделяется цельностью образа, силой сопротивления этим обстоятельствам. Основой этой образной темы служат многочисленные черно-белые и цветные гравюры, запечатлевшие сцены труда крестьян, рабочих, рыбаков. Часть из них осталась в станковых листах, часть же была включена Семерцидисом в альбомы и календари, которые он выполнил в 1961—1962 годах. Многие из этих произведений посвящены природе и жизни острова Скирос, где тогда подолгу жил и работал Семерцидис. На этой основе возникли лучшие произведения тех лет. Уже упоминавшаяся выше гравюра «На жатве» (1960), строгая правда которой воплотилась в художественной форме, впечатляющей своей ясностью и монументальностью. Мотив, как это свойственно Семерцидису, разрабатывался им несколько лет. Известны эскизная гравюра, варианты цветной гравюры и картина. В 1956—1957 годах Семерцидис пишет картину «Рабочий в Мелангони», объединившую в единый образ критическое и утверждающее суждения о жизни. Мужественный образ героя — рабочего скиросских копей — раскрывается здесь в окружении безжалостной к человеку среды. В ряду этих произведений следует назвать картину «Женщины из Аграфы» (1944—1956), завершившую собой тему, возникшую еще в годы войны, и жанровый портрет старика с острова Скирос (1960; повторен в 1976). Они несут в себе представление о народном характере, либо проникнуты энергичной силой, либо самим своим присутствием в жизни заявляющем о себе как о великой ценности мира, соли земли.

Между 1957—1967 годами Семерцидис много и активно выступает на выставках в Греции и за ее рубежами. Он становится одним из организаторов и участников большой выставки современного греческого искусства в Москве; в 1966 году в СССР направляется персональная выставка Семерцидиса. Его творчество получает широкий отклик в греческой и советской прессе. Как никто другой в Греции, Семерцидис в эти годы активно содействует популяризации нового греческого искусства в СССР и советского искусства и искусствознания в Греции.

|

|

| "Флейта пастуха" Гравюра на металле, 1957 |

"Сбор маслин" Масляная темпера, 1976 |

Из всего сказанного, однако, никак не следует, будто существование и творчество художника были тогда спокойными и безоблачными. Напротив, это было время ожесточенной идейно-художественной борьбы. В ее фокусе скрестились взгляды на характер и пути развития национального искусства Греции, сосредоточилось столкновение реализма и антиреалистических течений, в первую очередь абстрактивизма, который на рубеже 50-х — 60-х годов быстро и напористо выдвигался на фасад художественной жизни страны. Искусство Греции было вовлечено в борьбу, охватившую многие страны мира, испытавшие в те годы безудержную экспансию абстрактивизма. В греческой художественной жизни конфликт вспыхнул ярко и стремительно. Происходят изменения и в самом искусстве. Можно сказать, что в неореализме как стилевом течении послевоенного времени наступает кризис. В 60-е годы слабые его сторонники теряют позиции, неустойчивые колеблются. Но те художники, для которых неореализм послужил определенной историко-художественнои формой выражения их идейных и творческих убеждений (как всякая такая форма, послевоенный неореализм имел начало и конец своей истории), в это время заостряют идейно-политическую направленность и драматизм своего творчества.

Таков был путь Семерцидиса. К середине 60-х годов поднимается новая, третья волна тем и образов, рожденных еще в годы войны. Художник вновь обращается к теме демонстрации, воплощая ее на этот раз в большой картине (1944—1966). К 1962 году он завершает серию гравюр, названную им «Не забывайте!». Здесь снова в нескольких вариантах развивается тема расстрела 1 мая 1944 года. Художник решает ее в новой манере, прибегая к кричащим контрастам крупных светлых и темных пятен. Он изображает концлагери и расстрелянных оккупантами патриотов, запечатлевает героев Сопротивления («Нельсон Сукадзидис», 1944—1962). С этой серией перекликается по своему содержанию серия гравюр «Вьетнам» (1966), исполненных в той же манере, тяготеющей к броскому и резкому раскрытию темы, к прямому эмоциональному воздействию на зрителя. Не случайно в это время художник часто использует крупноплановые изображения своих героев.

|

|

||

| "Нельсон Сукадзидис" Гравюра на металле, 1944-1962 |

"Танец. 1 мая 1944 года" Масляная темпера, 1944-1966 |

В первой половине 60-х годов многое в изобразительной системе Семерцидиса также претерпевает изменения. Можно заметить, что огромное значение приобретает в его гравюрах ритмическое начало, как возрастает в них роль света, световой среды — в ряде гравюр фоны становятся светлыми («Танец», «В поле», обе — 1960). Накапливаясь и развиваясь, эти поиски создают в середине 60-х годов новый стиль в искусстве Валиаса Семерцидиса.

Большая картина «Танец. 1 мая 1944 года», датированная 1944—1966 годами,— последнее из существующих ныне произведений, прямо связанных с 40-ми годами, и одновременно первая работа нового периода. Здесь трагические события 1944 года, многократно пережитые и изображенные художником, получают новое истолкование в духе драматического оптимизма. Соответственно изменяется и образ героя, в котором усиливаются также личностные черты. Художника интересует здесь не столько событие, сколько действие и состояние героев; сюжетная мотивировка композиции уступает место эмоционально-тематической. Ритм, организующий композицию картины, выступает как носитель содержания — темпа и солидарности действия, единства душевного состояния героев картины. Совершенно новое качество обретают среда и ее взаимоотношение с человеком. Эмоциональное начало получает важную роль и приобретает объединительное значение.

Чрезвычайно характерно изменяется в связи с этим сама манера живописи: если раньше преобладали плотное письмо, непроницаемые поверхности фона, большие зоны локальных цветов или их резкие столкновения, то сейчас и далее в работах конца 60-х — середины 70-х годов Семерцидис чаще всего прибегает к более легкому и светлому письму, к тональной системе цвета и к пространственной его трактовке. Мазки кладутся так, что между ними просвечивает фон и живописная среда выглядит пронизанной токами света и цвета.

Неутомимый изыскатель, Семерцидис разрабатывает свой тип масляной темперы. Его полотна по своей фактуре напоминают теперь фресковую живопись, красочный слой новых картин исключительно прочен. Рецептура этой техники составляет секрет художника.

|

| "Танец" Масляная темпера, 1976 |

Обратимся к художественной выразительности живописной манеры, к которой Семерцидис переходит с середины 60-х годов. Она легко достигает своего рода атмосферного эффекта — его создают световая и цветовая среда картины, наделенная прямой эмоциональной выразительностью. И вместе с тем цвету в этих картинах не свойственны изменчивые переходы: он стабилен и заполняет собой определенные зоны. Изменчивы и динамичны светотень и линия. Художник рисует кистью, и графическая линия, нередко изменяющая цвет по ходу своего движения, легко переходит в живописную массу, в пятно, формирующее светотеневое построение картины. Мы встречаемся в полотнах Семерцидиса и с контурным изображением, нанесенным на пространственно трактованную цветовую зону, и с силуэтом — светлым на темном или темным на светлом, и с линейным построением объема и с живописью трактованной формой. Очевидно, перед нами некое особое явление, которое можно было бы определить как графическая живопись или живописная графика, а вернее, как объединяющее оба начала синтетическое явление, стройное в своей собственной логике и раскрывающее своеобразные творческие возможности (в частности, в монументальном искусстве: не случайно живопись Семерцидиса стала похожей на фреску, в 70-е годы художник выполняет ряд монументальных работ). Словом, перед нами новый модус того сближения графики с живописью, которое наметилось в творчестве Семерцидиса еще несколько десятилетий тому назад, того процесса, движущей силой которого были поиски в графике живописной полноты изображения мира, а в живописи — того открытого воздействия чувств и суждений, которое свойственно графике. Не представляет труда уловить, что эти поиски Валиаса Семерцидиса были связаны с важными задачами развития политического искусства XX века.

Но именно политическое демократическое творчество в первую очередь испытало на себе новый жестокий удар. В 1967 году в Греции происходит реакционный переворот. Наступает один из самых мрачных периодов ее истории. Переворот застал Семерцидиса на далеком от столицы острове Родосе, где он обосновался еще в 1964 году. Это спасло художника в годы разгула реакции; дело ограничилось для него полицейским надзором. В СССР с 1966 года в течение двадцати лет во многих городах экспонируется его передвижная выставка; работы художника приобретаются для советских музеев, критика и зрители горячо откликаются на его патриотическое, демократическое творчество. С успехом проходят выставки Семерцидиса в Италии (в 1973 году в Ливорно, в 1974 году — в Ферраре), где он был встречен как борец против реакционной диктатуры.

В своем уединении на Родосе все эти годы Семерцидис работает много и упорно, развивая тот метод живописи, который сложился у него в середине 60-х годов. За малым исключением он постоянно обращается к масляной темпере. В многочисленных пейзажах в первую очередь проявляется интерес к характеру природы, ее состоянию, будь то изображения узловатых стволов вековых олив, своеобразных острых скал Родоса, долин, освещенных солнцем или покрытых дождевыми тучами. Характер и состояние составляют ведущие темы и в порт¬ретной живописи тех лет, к лучшим произведениям которой относится портрет жены художника Рули Семерцидис (1967).

|

|

||

| "Портрет Гули Семерцидис" Масляная темпера, 1967 |

"Связанные" Масляная темпера, 1973 |

Художник пишет несколько публицистических картин, в которых прямо и непосредственно откликается на события политической жизни («Гнев и тревога», 1967, «Связанные. Новый период угнетения», 1973). Но по преимуществу он в это время ищет опору своему творчеству в жизни народа, трудам и дням которого посвящает большинство своих картин. Углубляясь в народные образы, он развивает свою концепцию человека и современного мира. Художественные темы, проходящие через его искусство тех лет, служат разработке этой концепции. И здесь Семерцидис остается верным своему методу, в котором изобразительное творчество и движение мысли образуют единое целое.

Одну за другой он исполняет картины, запечатлевающие трудовые сцены. За несколькими вариантами «Сборщиц маслин» (1970—1973 годы) и целой серией «Ткачих» (1975) последовали в 1976 году изображения рабочего с пневмомолотом, крестьянки с мотыгой, картина «Крестьяне на машине» и снова многофигурная сцена сбора маслин. Все эти картины проникнуты чувством ритма рабочего движения, приведенного в стройную художественную систему. В их колорите запечатлелись цвета греческой природы — красноватые тона земли и голубые цвета неба и моря. В двух этих тонах выдержаны все картины первой половины 70-х годов. С особенным же вниманием художник вглядывается в лица своих героев, отыскивая в них сочетание национального типа с характером современника, на котором жизнь и труд оттиснули свою печать. Человеческая личность выступает здесь как синтез устойчивых и обобщенных свойств народного характера и очень остро воспринятых индивидуальных черт.

|

|

||

| "Сборщицы маслин" Масляная темпера, 1970 |

"Женщины из Критинии" Масляная темпера, 1976 |

В этом духе Семерцидис создает целые галереи образов, несущих в себе высокое достоинство и живую правду народного типа. Как правило, это своего рода портреты крестьянок: либо парные («Горянки Родоса», 1962), либо многофигурные, либо собранные в сложную композицию, объединяющую разные пространственные планы («Женщины из Критинии. Горянки Родоса», 1969; «Женщины из Панигири», 1972; «Собравшиеся женщины», 1976), либо, как в одной из лучших картин этого круга «Женщины из Критинии» 1976 года, образующие своего рода жанровый портрет, единый в своем пространственном построении.

В середине 60-х годов Семерцидис начинает еще одну тему — танец. Надо сказать, что народный танец в Греции представляет собой нечто иное, чем просто пляска, тем более праздничная. Скорее он выглядит драматической пьесой. Такова традиция и таково восприятие традиционного танца, способного многое сказать о чувствах народа, пластически передать силу духа людей, сплоченных единым переживанием. Не случайно, обратившись в 1966 году к драматическим событиям 1 мая 1944 года, Семерцидис пишет картину «Танец». Ритмическое, музыкальное начало явно усиливается в дальнейшем в «Танце» 1973 года, исполненной в голубоватых тонах, и в красно-коричневой картине «Танец» 1972 года. И опять-таки в этой теме возрастает значение образа человека, личности. Такова многофигурная композиция «Танец» 1976 года, включившая в себя яркие человеческие характеры.

|

|

| "Гостеприимство" Масляная темпера, 1973 |

"Горянки Родоса" Масляная темпера, 1972 |

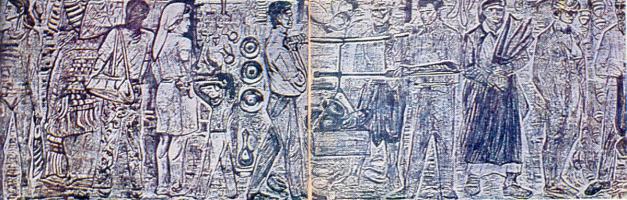

В опытах создания синтетических образов, содержащих мысль об их непреходящем значении, в обобщенном ритмическом и колористическом решении нетрудно усмотреть тяготение художника к монументальному искусству. И, действительно, счастливый случай позволил Семерцидису в эти трудные годы осуществить монументальные работы. В 1972 году он выполнил заказ на два больших фриза для Торгово-промышленной палаты Родоса — композиции из алюминия, размером каждая 1 х 4 метра. Сам художник назвал их гравюрой по алюминию, имея в виду связь этой работы с его опытом гравюры на металле. По сути же — это плоские рельефы с гравировкой и росписью. В одном из них («Торговля») главную тему составили сцены труда. В другом («Гостеприимство») развивались идеи дружбы и взаимопонимания народов; эта композиция была повторена в 1973 году в картине того же названия.

Объясняя свои позиции, художник в беседе, состоявшейся осенью 1977 года в Афинах, сказал: «Главная тема моего искусства — это победивший человек. Народ победил впервые в истории человечества в стране Октябрьской революции. Исторически его победа уже свершилась, и ничто не в силах отменить ее, повернуть развитие вспять. Эту тему я и стараюсь раскрыть в своем творчестве, и такой образ человека, а отнюдь не жертву трагедий (как это мы видим в работах ряда художников, остро откликнувшихся на угнетение народа), я воплощаю в своих произведениях».

|

|

| "Торговля" Рельеф из алюминия, 1972 |

Конечно, речь в этой беседе шла не о теме в узком смысле слова, а о позиции художника, о его концепции, которую нельзя определить иначе, как исторический оптимизм. Эта концепция задает угол зрения на современность и на историю, на народ как ее главную действующую силу, носителя национального своеобразия, питает представления о неистребимой силе, величии и красоте народного характера. В ней коренится эстетическое право на решения, которые дает художник, и здесь его искусство обнаруживает объективную внутреннюю связь с закономерностями развития передового демократического реалистического искусства мира, с историческим оптимизмом и с пониманием истории в ее революционном развитии, составляющими принципиальные свойства искусства социалистического реализма, а также с тем пониманием характера народа, ценности и значительности человеческой личности, с эмоционально-заинтересованным ее восприятием, которые особенно развились в искусстве социалистического реализма в 60-е — 70-е годы.

Серия картин, завершенных Семерцидисом в 1976 году и показанная в Афинах в 1977 году на его большой персональной выставке, раскрыла идеи, вдохновляясь которыми жил и боролся художник в годы реакции. Эта серия открывает собой новые перспективы.

Автор: В.М. Полевой