Козловский М.И. Период становления классицизма в русской скульптуре второй половины XVIII века.

Скульптор Козловский Михаил Иванович 1753 - 1802

Русское искусство XVIII века до сих пор ещё не нашло справедливой оценки и заслуженного признания в широких зрительских кругах и в очень малой мере — в среде специалистов.

Мировая слава русской иконы и фрески, а также средневековой русской каменной и деревянной резьбы затмила в глазах историков и художников едва ли не все достижения живописи и пластики XVIII столетия. Западноевропейское искусствознание упорно игнорирует русских мастеров этой эпохи, а отечественная наука уделяет им гораздо меньше внимания, чем можно было бы пожелать. Поныне нет сколько-нибудь исчерпывающих исследований о некоторых крупнейших живописцах и ваятелях русского барокко и классицизма, далеко недостаточно изучены важнейшие общие и частные вопросы развития этих стилей в России. XVIII столетие все ещё остается одним из самых загадочных периодов в истории русского искусства.

А между тем XVIII столетие — время удивительных свершений во всех областях русской культуры и общественной мысли, время высокого расцвета нового национального искусства, примыкающего отныне к великой европейской художественной традиции ренессанса и барокко. Как отмечает советский исследователь, «в течение одного только века был совершён крутой поворот к действительности, к овладению, во всех сферах человеческой деятельности и сознания, реальным миром, напоминающий если не по размаху, то по смыслу внутренних процессов эпоху Возрождения»Русское искусство XVIII века до сих пор ещё не нашло справедливой оценки и заслуженного признания в широких зрительских кругах и в очень малой мере — в среде специалистов.

Мировая слава русской иконы и фрески, а также средневековой русской каменной и деревянной резьбы затмила в глазах историков и художников едва ли не все достижения живописи и пластики XVIII столетия. Западноевропейское искусствознание упорно игнорирует русских мастеров этой эпохи, а отечественная наука уделяет им гораздо меньше внимания, чем можно было бы пожелать. Поныне нет сколько-нибудь исчерпывающих исследований о некоторых крупнейших живописцах и ваятелях русского барокко и классицизма, далеко недостаточно изучены важнейшие общие и частные вопросы развития этих стилей в России. XVIII столетие все ещё остается одним из самых загадочных периодов в истории русского искусства.

А между тем XVIII столетие — время удивительных свершений во всех областях русской культуры и общественной мысли, время высокого расцвета нового национального искусства, примыкающего отныне к великой европейской художественной традиции ренессанса и барокко. Как отмечает советский исследователь, «в течение одного только века был совершён крутой поворот к действительности, к овладению, во всех сферах человеческой деятельности и сознания, реальным миром, напоминающий если не по размаху, то по смыслу внутренних процессов эпоху Возрождения».

Неискушённому зрителю, привыкшему к образцам реалистической живописи и скульптуры недавнего прошлого, искусство барокко и классицизма обычно кажется слишком условным и старомодным, далёким от жизни, недостаточно понятным по художественному языку и безнадёжно устарелым по идейному и эмоциональному содержанию.

Подобные взгляды нельзя, разумеется, назвать иначе как ошибочными, наивными, невежественными и основанными на предрассудках; но следует признать, что эти предрассудки имеют некоторое объяснение и оправдание.

В самом деле, в русском искусстве первой половины XVIII века нет ни той глубины духовного содержания, ни того органичного единства идейно-образного строя с художественной формой, которые так характерны для лучших произведений искусства Древней Руси.

Национальная специфика русского художественного мышления выражена мастерами XVIII века менее отчётливо, нежели иконописцами и скульпторами нашего средневековья.

Наконец, профессиональное русское искусство, уже с середины XVIII века неразрывно связанное с Академией художеств, принимало слишком явственный отпечаток своего социального происхождения, становилось программно государственным, а нередко и узкосословным, дворянским и — как может показаться по первому впечатлению — далеко отошло от народных, иначе говоря, общечеловеческих духовных ценностей.

Однако таково лишь первое, поверхностное впечатление от русского искусства XVIII века.

Чтобы понять русскую культуру этой эпохи, нужно не упускать из вида её переходный характер, её промежуточное положение между стародавней художественной традицией, восходящей к византийским и, далее, к элинистическим истокам и традициями западноевропейского искусства эпох Возрождения и барокко, насильственно насаждавшихся в России в пору петровских реформ.

Козловский, при всех своих дарованиях, не был крупнее своей эпохи и ни в чём не опередил её; он шёл всегда в первых рядах, но вровень со своим временем, и, может быть, именно поэтому стал его наиболее ярким и типичным выразителем.

Подобно большинству русских художников XVIII века, Михаил Иванович Козловский был выходцем из демократической среды.

Он родился 26 октября 1753 года в семье военного музыканта, который служил в унтер-офицерских чинах в Балтийском галерном флоте и жил с семьёй на морской окраине Петербурга, в Адмиралтейской галерной гавани. Здесь прошли детские годы будущего скульптора.

По прошению, поданному 1 июля 1764 года, одиннадцатилетний Михаил Козловский, обученный российской грамоте и арифметике, был принят в число воспитанников Академии художеств и навсегда расстался с родительским домом.

Годы его учения совпали с периодом становления и постепенного созревания классицизма в европейской скульптуре, архитектуре и живописи.

Это могущественное идейное и творческое движение захватило во второй половине XVIII века художественную культуру всех западноевропейских стран и активно повлияло на молодое поколение русских зодчих, ваятелей и живописцев.

Новое стилистическое направление было неразрывно связано с развитием передовых общественных идеалов эпохи, которая в истории мировой социальной и политической мысли носит название века Просвещения. Современному феодально-абсолютистскому обществу и государству с его придворным, аристократически утонченным и изощрённо чувственным искусством теоретики классицизма противопоставили идеализированные представления о гражданских свободах, республиканских идеалах и демократическом общественном строе античного мира.

Краеугольным камнем эстетики классицизма была мысль о подражании мастерам древней Греции и Рима.

«В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать своё воодушевление на высоте великой исторической трагедии», — писал Маркс, характеризуя буржуазную идеологию XVIII века.

Характернейшие черты эстетической теории классицизма восходят к рационалистическим и метафизическим положениям европейской, преимущественно немецкой и французской философии Просвещения.

Согласно утверждениям теоретиков классицизма, живая действительность не могла быть источником прекрасного, потому что сама природа негармонична и эстетически несовершенна.

Совершенная красота не встречается в природе; поэтому задача искусства заключается в том, чтобы превзойти своей красотой природу, избирая в ней лишь прекраснейшее и из этих избранных частей создавая совершенное художественное произведение. «Этим путём шли древние, а по их стопам последовали Рафаэль, Корреджио и Тициан».

По глубокому убеждению художников и теоретиков классицизма, только разум, вносящий гармонию в природу, возводящий многообразие реальных явлений жизни к всеобщим, идеальным и вечным закономерностям, способен создать представления, достойные стать содержанием искусства.

Преобладание разума над чувством, размышления и логики над непосредственным переживанием составляло важнейшую особенность передового европейского искусства второй половины XVIII века. Отсюда идёт характерное для художников этого времени пренебрежение к индивидуальной форме, ко всему частному и конкретному и тенденция к идеализирующему обобщению, от которого, подчас, недалеко было и до самой безжизненной абстракции.

Истинной сферой искусства считалась лишь сфера отвлечённых понятий. Для их выражения в скульптуре и живописи сложилась целая система аллегорических представлений; теоретики видели в них «воплощение понятий посредством образов и, следовательно, всеобщий язык художников».

Искусство, таким образом, превращалось в иносказание, художественное творчество становилось мышлением в аллегориях, заимствованных преимущественно из мира образов античной мифологии.

Однако в своей общей форме лозунг «подражания древним» ещё не раскрывает того существенно нового, что желали утвердить художники и теоретики второй половины XVIII века.

Значение античного искусства как непререкаемого образца для всех будущих поколений настойчиво утверждалось в теории уже со времени раннего Возрождения. Но обращение к античной традиции само по себе ещё не создавало нового стиля. Европейские мастера XVI— первой половины XVIII столетия обычно не шли дальше перетолковывания античных мотивов в духе господствующих художественных представлений барокко и рококо.

Крупнейший из историков искусства и теоретиков второй половины XVIII века Иоганн Иоахим Винкельман, анализируя античные памятники, раскрывал их с той стороны, которой не замечали художники барокко.

В поисках стиля, отвечающего художественным потребностям нового времени, Винкельман указывал на простоту, лаконизм и ясность изобразительного языка древних, на их безупречное чувство меры в композиции, на суровую точность и чёткость в характеристике пластических форм. Он отмечал также, что «общей и главной отличительной чертой греческих шедевров является... благородная простота и спокойное величие как в позе, так и в выражении, ибо «чем спокойнее положение тела», тем более оно способно передать истинный характер души».

Теория формулировала, разумеется, лишь то, что уже намечалось как тенденция в живой практике искусства.

Идеал «благородной простоты и спокойного величия», провозглашенный Винкельманом в качестве высшей эстетической нормы, не мог воплотиться при помощи старых средств художественного выражения, разработанных мастерами барокко и рококо. Тезисы Винкельмана полемически направлены против повышенной динамики и живописно-декоративных принципов европейского искусства XVI—первой половины XVIII столетия.

Пример античности стал использоваться художниками и теоретиками для обоснования новой системы изобразительных приёмов. Её руководящие тенденции подчинены стремлению найти адекватные формы для воплощения тех «абсолютных и вечных идей», которые выдвигала общественная идеология эпохи Просвещения; нравственные и общественно-политические идеи просветителей становятся отныне основным содержанием передового европейского искусства.

По окончании Академии художеств, получив денежное пособие (пенсион) для дополнительного совершенствования мастерства, Козловский четыре года провёл в Риме. Пенсионерские рапорты Козловского и немногие работы, сохранившиеся от римского периода его жизни, свидетельствуют о том, что он внимательно изучал античные памятники и глубоко вникал в сущность эстетической теории классицизма. Но с таким же вниманием он всматривался в произведения художников нового времени.

В пенсионерском «Журнале» Козловского мы встречаем восторженный отзыв о «Страшном суде» Микеланджело, «где сей мастер показал ужасное дарование и искусство». Очень характерно, что наибольшее признание со стороны Козловского получил именно тот из великих мастеров Возрождения, которого склонны были недооценивать художники XVIII века и резко критиковали теоретики классицизма. В «ужасном даровании и искусстве» Микеланджело русский скульптор, быть может, чувствовал нечто родственное своим собственным творческим исканиям и своему собственному творческому темпераменту.

По окончании четырехлетнего пенсионерского срока в Риме Козловский провел один год во Франции. В феврале 1780 года Марсельская академия искусств присудила ему звание академика. В том же году он вернулся на родину и сразу занял заметное место в петербургской художественной среде.

Русские мастера, уже со школьной скамьи впитавшие европейскую художественную традицию, воспитанные в непрестанном живом общении с искусством мировых художественных центров, не стояли — и не могли стоять — в стороне от главных течений европейской художественной жизни. Русский классицизм не может быть понят вне того охватившего всю Европу идейного и художествонного движения, которое принято связывать в сфере теории и эстетики с именем Винкельмана, в сфере пластики—с именем Гудона, а в сфере живописи —с именем Жака Луи Давида.

Но было бы ошибкой представлять себе классицизм в виде иноземной прививки к русскому искусству. В русской архитектуре, скульптуре и живописи — и, несколько ранее, в русской поэзии и драматургии — классицизм сложился на почве общественных идей и культурных потребностей, созданных самой русской действительностью. Для больших художников, творивших русское искусство второй половины XVIII века, дело шло не о подражании и заимствовании, а, прежде всего, о глубоком усвоении, критическом использовании и творческой переработке тех прогрессивных идей и новых форм, которые несла западноевропейская художественная культура.

Развиваясь на социально-исторической основе, созданной русской жизнью, система классицизма существенно перестроилась и приобрела ряд специфических национальных черт.

Античность отнюдь не являлась для русских мастеров единственным или даже самым важным объектом изучения. В частности, для Козловского знакомство с творчеством Микеланджело сыграло едва ли не более значительную роль, чем традиции греко-римской скульптуры. Столь же существенно и то, что самая идея подражания не имела решающего значения в русской теории искусства. В отличие от Винкельмана русские теоретики настойчиво подчеркивали, что «лучшей наставницей художников является натура».

Далее, в русском искусстве второй половины XVIII века, особенно в скульптуре, прочно удерживались непосредственная преемственность от мастеров предшествующего поколения, живая связь с художественной системой барокко. Развитие русского классицизма вовсе не принимало характера крутого перелома или разрыва с прошлым.

В тесной связи со сказанным находятся реалистические искания, красной нитью проходящие сквозь творчество русских живописцев и скульпторов второй половины XVIII века. В поисках простоты и художественной правды мастера русского классицизма не только обращались к античному искусству как совершенному и недосягаемому образцу, но и с особенно глубоким и пристальным вниманием изучали живую натуру. В наследии барокко их привлекали не столько декоративные приемы, сколько драматический характер образов и реалистическая выразительность.

Вслед за идеологами Просвещения русские теоретики классицизма утверждали, что благороднейшая цель искусства «состоит в том, чтобы сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу великих людей, заслуживших благодарность отечества, и воспламенить сердца и разумы к последованию по стезям соотичей наших».

Вернувшись в Петербург после долгого отсутствия, Козловский тесно сблизился с передовой дворянской интеллигенцией. Следует думать, что не без влияния этой среды сформировались общественные взгляды скульптора, наложившие отчетливый отпечаток на его творчество 1780-х годов.

Первые произведения Козловского составляют особый, своеобразно замкнутый цикл, пронизанный пафосом высокой гражданственности. Главной темой его скульптуры и графики в этот период становится тема гражданской доблести, а центральным героем — гражданин, жертвующий собой во имя отечества и общественного блага.

|

|

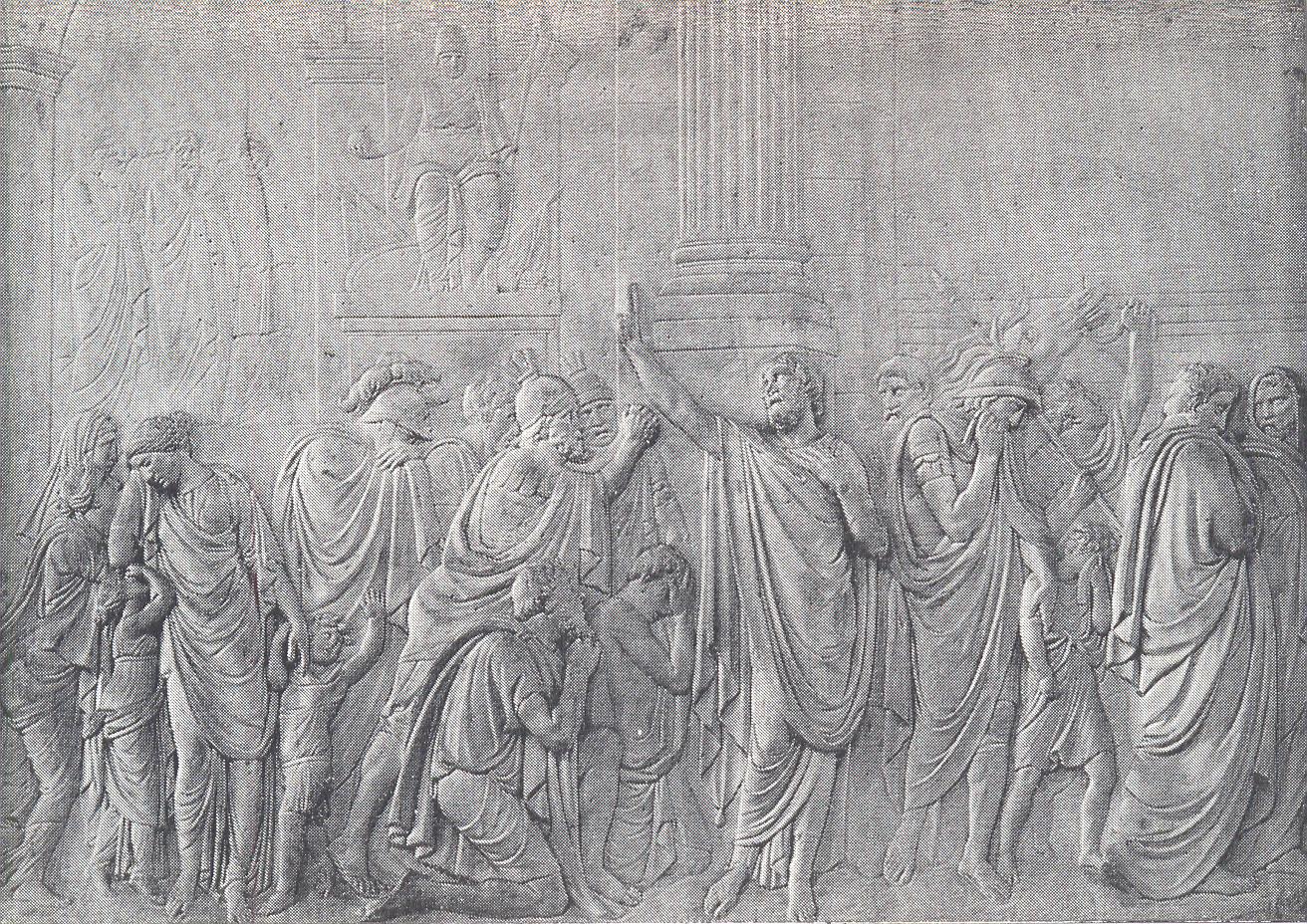

М. И. Козловский Прощание Регула с гражданами Рима. 1780 г. Барельеф, мрамор. Ленинградский филиал Центрального музея В. И. Ленина |

В самом начале 1780-х годов Козловский был привлечён к участию в скульптурном оформлении Мраморного дворца. Для этого здания он выполнил два барельефа, которые поныне украшают одну из стен мраморного зала: «Прощание Регула с гражданами Рима» и «Камилл избавляет Рим от галлов».

|

|

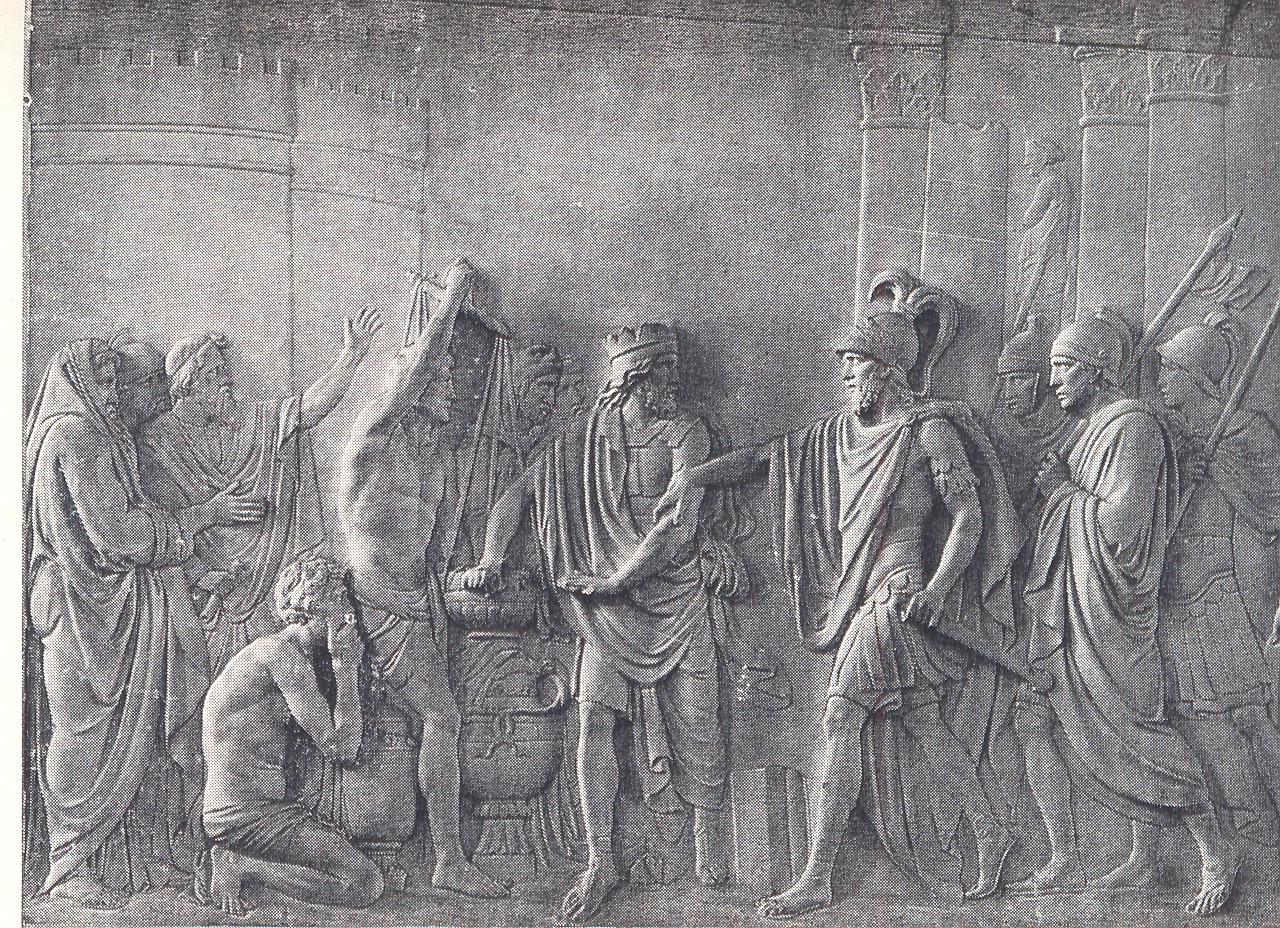

М. И. Козловский Камилл избавляет Рим от галлов. 1780-1791 гг. Барельеф, мрамор. Ленинградский филиал Центрального музея В. И. Ленина |

Эти барельефы ввели в русскую скульптуру гражданственную тематику, окрашенную идеями Просвещения.

В истории республиканского Рима Козловский нашёл сюжеты, в которых воплотились примеры гражданской доблести и любви к отечеству.

Консул Марк Атилий Регул, проведший пять лет в карфагенском плену, на время вернулся в Рим, отпущенный на честное слово с поручением от карфагенян — склонить республику к миру. Но убежденный в необходимости продолжать победоносную войну, Регул выступил в римском сенате против мира с Карфагеном, и, не желая нарушить клятву, данную при отъезде, вновь отправился во враждебный Карфаген, где его ждала мучительная казнь.

В рельефе Козловского сцена прощания развертывается на римском форуме. Граждане Рима, воины и сенаторы, молодёжь и старики, мужчины и женщины теснятся вокруг Регула. Одни бросаются перед ним на колени, другие умоляюще протягивают к нему руки, третьи отворачиваются в немом отчаянии, прикрывая глаза ладонями. В композиции рельефа есть нечто театральное. Сцена построена в виде процессии, развёрнутой на плоскости, подобно античному фризу. Движение пластических групп, справа и слева, направлено к центру, где поставлена фигура Регула, торжественная и спокойная, в тонко задуманном контрасте с патетически взволнованной толпой. Скорбь римлян, провожающих консула, носит характер «благородной простоты и спокойного величия», которому учил Винкельман. Группа фигур, замыкающая композицию справа, с наибольшей ясностью выражает чувство сдержанной печали и примирения с неизбежным. Копьеносец уже держит коня, и римляне тихо трогаются в путь, провожая героя.

Подобно истории Регула, история Камилла — тоже пример самопожертвования и патриотизма.

Изгнанный из города неблагодарными соотечественниками, полководец Камилл узнаёт о захвате Рима галлами и о позорной дани, которую римский сенат согласился платить им. Забыв об обиде, Камилл возвращается в Рим, принимает на себя диктаторские полномочия, отменяет договор с галлами и изгоняет их из города.

Козловский изобразил тот момент, когда Камилл во главе отряда римских воинов неожиданно приближается к галлам, занятым взвешиванием принесенной им дани — золотой утвари римлян.

Величественным и властным движением Камилл кладёт руку на плечо предводителя галлов Бренна. Галльский вождь оборачивается в испуге. Используя, как и в «Прощании Регула», опыт классического театра, Козловский передает неустрашимую решительность римского полководца, ужас, охвативший галльского вождя, радость римлян и боязливое любопытство галлов.

Истории Регула и Камилла, прославленные ещё в древности, были хорошо известны людям XVIII века. Энциклопедисты и просветители видели в них нравоучительный пример патриотизма, силы духа и героического самопожертвования.

Опираясь на опыт изучения античной пластики и на теорию, выдвинутую идеологами Просвещения, Козловский в барельефах Мраморного дворца создавал новый метод творческой типизации действительности, новый язык скульптуры, отвечающий идейным и эстетическим запросам людей 1780-х годов. Задача исторических барельефов «Прощание Регула» и «Камилл» не воссоздавать реальный образ далёкого прошлого, а при помощи высоких примеров древности поучать царей и вельмож.

Скульптурный декор Мраморного дворца органически и неразрывно сливается с архитектурными формами; некоторое исключение составляют лишь рельефы Козловского: они заключены в рамы и сознательно выделены из общего потока декоративных форм.

Во взаимоотношении исторических рельефов и архитектуры дворца уже начинает выступать новый принцип синтеза искусств, характерный для системы классицизма: определяющим условием в создании целостного художественного образа здания становится равноправие скульптуры и зодчества, такая свободная и гармоническая их взаимосвязь, при которой единство достигается не слиянием, как в барокко, а ритмическим и пропорциональным соотнесением и в то же время противопоставлением пластических и архитектурных форм.

Дальнейшие шаги на пути создания нового синтеза искусств были сделаны Козловским несколько позже, в работе, хронологически непосредственно последовавшей за барельефами Мраморного дворца.

В начале 1780-х годов архитектор Джакомо Кваренги построил в царскосельском парке павильон, предназначенный служить концертным залом и получивший название Храма дружбы.

Здание обильно украшено скульптурой. Восемь гипсовых барельефов расположено на наружных стенах павильона: три в портике и пять в ротонде. Графический эскиз одного из барельефов, хранящийся в Государственном Русском музее, а также подписанные Кваренги счета на оплату работ по Храму дружбы свидетельствуют о том, что скульптура, украшающая павильон, выполнена Козловским в 1783—1784 годах.

Центральный барельеф в портике павильона изображает Орфея, окруженного зверями и птицами. Это — первый в русском искусстве XVIII века опыт анималистической скульптуры. В строгой, торжественной позе Орфей играет на лире, укрощая диких зверей. Музыку слушают лев, орёл, страус, бык, журавль и змея, обвивающая дерево.

Средний барельеф в ротонде изображает Аполлона, играющего на лире перед Церерой; между ними стоит маленький Эрот. Каждый из остальных шести барельефов содержит изображения двух женских фигур с атрибутами искусств — свитком, молотом скульптора, театральной маской и музыкальными инструментами: кифарой, свирелью, лирой, флейтой, цевницей. Общей темой всего цикла барельефов является музыка.

Козловский выразил свою тему не столько музыкальными атрибутами изображенных им фигур, сколько ритмической структурой самих барельефов с их чётко уравновешенной, хотя и всегда несколько асимметричной композицией и плавно текущими закруглёнными контурами. Главным средством пластического выражения становится здесь линия. Величавая торжественность образов и классически ясные композиционные ритмы задуманы скульптором в соответствии с чистой и строгой архитектоникой здания, построенного Кваренги.

В согласном и гармоничном движении поднимаются и падают линии контура, охватывающего каждую форму. Важнейшее значение в композиции и в ритмическом строе приобретают драпировки: они то ниспадают широкими спокойными складками, подчёркивая очертания силуэта, то взвиваются в бурном и стремительном ритме, усиливая мотивы движения.

В 1784—1785 годах Козловский выполнил большую мраморную статую, изображающую Екатерину II в образе Минервы, богини мудрости. Эта работа принесла скульптору широкую известность и признание со стороны современников.

«Она одною рукою показует на трофеи, у ног её лежащие в знак многих побед, оружием её над неприятелем одержанных; а в другой руке держит свиток бумаги, означающий законы, премудростью её для благоденствия её подданных изданные»,— отмечал современный критик, описывая «Минерву» Козловского.

Автор, близкий к просветительским кругам, недаром указывал на эти атрибуты — в глазах современников они определяли общественный смысл произведения.

Статуя Козловского воплощает представления просветителей об идеальном монархе — защитнике отечества и мудром законодателе.

На тех же идейных основах возник замысел портрета Екатерины-законодательницы, написанного Д. Г. Левицким в 1783 году и воспетого Державиным в оде «Видение Мурзы».

Великий живописец-портретист изобразил Екатерину II в современной одежде и императорской мантии; Козловский увенчал её фигуру античным шлемом. В отличие от Левицкого, он решал свою тему в отвлечённом, аллегорическом плане и был поэтому более далёк от личного апофеоза императрицы.

Аллегорический смысл имеет и другая статуя Козловского — «Бдение Александра Македонского», выполненная во второй половине 1780-х годов — по-видимому, по заказу кн. Г. А. Потёмкина для задуманного им праздника в Таврическом дворце.

«Известно из сказания Квинта Курция, — комментировал статую цитированный выше критик,— что Александр в юных ещё летах, при царствовании отца своего Филиппа, желая снискать великие познания в науках, старался воздерживать себя от сна и всегда засыпал имея в руке медный шар, который при глубоком его сне, упадая в таз, разбужал его производимым стуком... По сему художник и представил сего героя сидящим на ложе своем и дремлющим [...] Сие произведение, сколько новостию мысли, столько и искусством художника заслуживает особливое уважение».

Образ античного героя послужил скульптору для воплощения нравственных идеалов, выработанных просветительской мыслью XVIII века: Козловский изобразил воспитание твёрдой воли Александра и прославил его любовь к просвещению.

Оригинальный сюжетный мотив, избранный скульптором, вполне соответствует морализирующим и дидактическим тенденциям, которые развивались в его творчестве 1780-х годов.

Фигура Александра развёрнута в глубину и представлена в сложной позе, отдалённо напоминающей позу античной статуи «Умирающий галл», которую Козловский когда-то копировал в Риме. Но несмотря на трудный разворот поза юного Александра отличается непредвзятой естественностью; его тело как бы охвачено оцепенением, верно передающим состояние глубокой дремоты. Скульптор проявил здесь талант меткого наблюдателя, умеющего остро подметить в натуре и выразить в искусстве живое состояние, задуманное для характеристики образа.

Только при круговом обходе статуи до конца раскрывается очарование прекрасного юношеского тела Александра, а многочисленные декоративные детали, украшающие статую, связываются в единое, чётко продуманное целое. Козловский добивается одновременно и пластической цельности образа и логической ясности своего подробного, насыщенного историческими намёками рассказа об Александре Великом.

Композиция изобилует изображениями предметов. Козловский предстаёт здесь как искусный мастер скульптурного натюрморта. С утончённым, несколько суховатым графическим изяществом переданы в мраморе волнистые складки тканей, покрывающих ложе Александра, шлем героя с пышным султаном, чаша и украшенный орнаментом колчан. Особенно примечателен прислонённый к ложу щит Александра и тонко моделированный барельеф на нём, изображающий «Воспитание Ахиллеса кентавром».

Рисунки, созданные Козловским в первой половине 1780-х годов, отражают те же закономерности развития его творчества, которые были отмечены выше при описании скульптурных работ. Идейные и формальные особенности его графики непосредственно связаны с проблематикой становления классицизма в русском изобразительном искусстве.

|

|

М. И. Козловский Святое семейство 1780-е гг. Тушь, перо. Государственный Русский музей |

В большинстве своём рисунки носят характер подготовительных набросков для будущей скульптуры. Среди них преобладают эскизы неосуществленных или, может быть, не дошедших до нас барельефов; реже встречаются проекты декоративных статуй. Темы графики Козловского замкнуты в круге мифологических, библейских и евангельских сюжетов, а средства художественного выражения, разработанные в этих рисунках, свидетельствуют о нарастающих и развивающихся тенденциях классицизма. Рисунки 1780-х годов проникнуты духом «спокойного величия и благородной простоты». Эта эмоциональная настроенность характеризует решение даже самых драматических тем. Чувства, которыми одушевлены персонажи Козловского, находят выражение в сдержанных, величавых жестах, в мерных, торжественных, как бы замедленных ритмах.

Одним из характернейших образцов графики, созданных Козловским в этот период, является большой рисунок итальянским карандашом, изображающий олимпийских богов (1784).

Композиция решена в форме длинного, симметрично построенного фриза с гладким нейтральным фоном, не содержащим и намёка на пространственную глубину или на характеристику места действия.

В центре представлен сидящий на облаке Зевс с его постоянным атрибутом — орлом. Изображение Зевса фронтально; справа и слева от него на равных расстояниях видны группы олимпийских божеств, с лицами, обращёнными к центру фриза. Марс обнимает лежащую Афродиту, Нептун кладёт руку на плечо величавой Амфитриты. Между Зевсом и группами, фланкирующими фриз, видны две симметричные профильные фигуры: слева Геба, несущая вазу, справа коленопреклонённый Ганимед, протягивающий чашу.

Характерно, что в сцене, изображенной Козловским, нет, собственно говоря, никакого сюжета, никакой драматичности, никакого развития действия. Персонажи этого рисунка не живут эмоциональной жизнью, не скорбят и не радуются, а лишь величаво позируют перед зрителями.

Та же бессюжетность типична и для многих рисунков, исполненных Козловским в 1780-х годах. В прекрасном рисунке «Жертвоприношение Флоре» безмятежно танцуют девушки, взявшись за руки, а мальчики играют на свирелях, и жрец в длинном одеянии, ниспадающем до земли, торжественно совершает возлияние вина перед статуей богини, стоящей на увитом гирляндами пьедестале.

Это — мечта о «золотом веке», воодушевлявшая влюблённых в античность художников классицизма.

В конце 1780-х годов Козловский был уже широко признанным, прославленным мастером.

20 августа 1788 года Козловский приехал в Париж, 6 сентября представил свои полномочия директору Королевской академии живописи и скульптуры, а в ноябре прислал совету Академии художеств рапорт о своих распоряжениях.

Козловский сообщал, что «г. Пьер, директор тамошней академии художеств, жаловался с крайним неудовольствием на пенсионеров, что со времени приезда их в Париж и по получении им рекомендательных писем не имел об них в пребывании в Париже сведения — пенсионеры же представляли, что были без всякой протекции и способов, через кого могли бы иметь достойных мастеров и видеть их работы».

Примиряя взаимные жалобы директора Академии и русских учеников, Козловский прежде всего постарался распределить пенсионеров по мастерским хороших художников; руководителем одного из молодых живописцев Козловский избрал «господина Давыда, королевского живописца, который служит там примером всем скульпторам».

Благодаря энергии и распорядительности Козловского дело стало налаживаться. В апреле 1789 года он писал в Академию художеств: «Что касается до находящихся здесь пенсионеров, то уверяю императорскую Академию, что всевозможное старание применяю дабы привести в надлежащий порядок [...] и принуждаю строго, чтобы исправляли свои должности, в чём много я и успеваю».

События, однако же, сделали тщетными все старания, которые Козловский прилагал к делам Академии художеств.

14 июля 1789 года восставший народ взял Бастилию, а 25 июля того же года Козловский с тревогой и растерянностью рапортовал академическому совету: «Имею честь доложить Почтенному Собранию, что здесь воспоследовала перемена большая, граждане взяли оружие и содержат сами караул, и нас к тому же принуждают, не принимая никаких наших отговорок, на что пенсионеры императорской Академии крайне ропщут, ибо стоит им каждая неделя 6 франков, а самим ходить казалось бы непристойно с ружьём в чужом отечестве. Для сей причины был я у нашего посланника, сказывал ему, что нас императорская Академия не с тем сюда прислала, чтоб нам ружьё здесь носить, и просил его, чтоб нас защитил, на что его превосходительство не дал никакого решения, и мы теперь все должны исполнять, что нам прикажут. А за город никого не выпускают, письма распечатывают, и чем все сие кончится, того никто не знает».

В этих условиях только что налаженный быт молодых художников разрушался, учебные занятия уже не шли с прежней регулярностью.

У Козловского могли возникать и иные опасения: один из русских живописцев, Иван Ерменев, правда, не подчиненный Козловскому, принял участие во взятии Бастилии. Рисунок Ерменева, изображающий торжество восставшего народа, приобрел известность и даже был гравирован.

Пример мог оказаться заразительным.

Заключая рапорт, Козловский рекомендовал Академии художеств отозвать своих пенсионеров.

Сам он, однако же, не спешил покинуть революционный город и оставался в Париже до последней возможности — пока правительство Екатерины II не распорядилось немедленно вернуть на родину всех русских подданных.

Грандиозный поток впечатлений, испытанных Козловским в революционной Франции, не мог, разумеется, не оказать решающего влияния на творчество острого наблюдателя, глубокого и чуткого художника.

Впрочем, было бы ошибкой сводить лишь к парижским впечатлениям причину тех глубоких перемен, которые произошли в скульптуре и графике Козловского на рубеже 1780-х—1790-х годов. В основе его новых творческих исканий лежали не только переживания, вызванные французской революцией, но и, в первую очередь, мысли, ощущения и чувства, неразрывно связанные с русской действительностью и судьбами русской культуры.

Именно в этот период принял особенно острые формы кризис общественно-политического мировоззрения, отразившегося в художественной системе классицизма. Жизнь беспощадно дискредитировала идеалы просвещенного абсолютизма и дворянской государственности, провозглашённые просветителями и выразившиеся в творчестве ряда художников, в том числе и самого Козловского. Впечатления от совершающейся у него на глазах революции помогли художнику продумать и осмыслить то смутное чувство недовольства собой, которым было вызвано его решение уехать за границу и заново начать учиться.

Конец 1780-х годов отмечен в России, с одной стороны, ростом прогрессивно-демократических элементов в национальной культуре и общественным подъёмом, который ярче всего сказался в появлении великой революционной книги Радищева, и, с другой стороны, усилением правительственной реакции. Преследования, которым подверглась передовая русская культура, наглядно демонстрировали глубокую нежизненность утопических идеалов дворянской общественности.

Для вдумчивого наблюдателя, каким был Козловский, не могло не стать очевидным, что пропаганда гражданских добродетелей бесплодна, а разумная социальная гармония неосуществима в условиях дворянско-крепостнического государства.

Сама действительность ставила перед Козловским новые проблемы, в окружающей жизни совершались события, которые нужно было творчески осмыслить. Недаром тема гибели тирана возникла в его сознании именно в революционном Париже. В 1790 году Козловский выполнил статую, изображающую смерть распятого врагами самосского тирана Поликрата. Сюжет, взятый из истории Древней Греции, послужил скульптору для аллегорического ответа на события живой современности.

|

|

М. И. Козловский Поликрат 1790 г. Статуя, гипс. Государственный Русский музей |

В глазах передовых людей XVIII века Поликрат был не только символом изменчивости счастья, но и примером тирана, безжалостного к подданным, страшного для врагов, не знающего меры в честолюбии и жадности к богатству. В годы революции этот образ приобрёл новую, ещё небывалую актуальность. Люди XVIII века, привыкшие мыслить аллегориями и образами античности, вспомнили о Поликрате, потому что в реальной жизни видели немало маленьких Поликратов, прежних счастливцев, жестоко обманутых судьбой. Шиллер в бессмертной балладе запечатлел образ Поликрата. Русский скульптор обратился к этой теме задолго до Шиллера. Страстная жажда свободы, чувство страдания и мучительной обречённости, воплотившиеся в скульптуре Козловского, отражают ту обостренную и напряженную борьбу, то безмерное возбуждение, те реальные чувства, которыми была проникнута историческая жизнь европейского общества в годы революции. Козловский дал в «Поликрате» не столько аллегорию, сколько образное воплощение психических состояний, зорко подмеченных в окружающей действительности.

Один из критиков Козловского удачно применил к «Поликрату» слова Гёте, сказанные об античной группе «Лаокоон»: «Это запечатленная вспышка молнии, волна, окаменевшая во мгновение прибоя».

В статуе, созданной Козловским, представлено последнее, предсмертное напряжение жизненных сил умирающего, последний мучительный порыв в борьбе жизни со смертью.

Прикованный к дереву Поликрат изображен в сложной, патетически напряжённой позе. Стремительным порывом охвачена вся фигура распятого, в безмерном усилии тщетно разрывающего путы. С беспощадной правдивостью передано измученное тело Поликрата, со вздутыми жилами, резко выступающими рёбрами и болезненно напряжёнными мышцами.

В 1790 году Козловский вернулся на родину. Внутренний духовный опыт, приобретённый в революционной Франции, помог скульптору по-новому взглянуть на окружающую его русскую жизнь, яснее разглядеть её трагические противоречия, увидеть те её стороны, которые раньше ускользали от его восприятия.

В истории русской скульптуры, живописи и графики 1790-е годы представляют собой сложную переходную эпоху, в которой как бы подводятся итоги предшествующего развития искусства и, одновременно, зарождаются первые признаки новых творческих течений, устремлённых в будущее. 1790-е годы — это эпоха классицизма, достигающего своей зрелости, но в то же время это эпоха развитого сентиментализма и эпоха возникновения предромантических тенденций, которым предстояло окончательно оформиться лишь много позднее.

По справедливому замечанию советского исследователя, сентиментализм, «подвергнув пристрастной критике просветительство, вместе с тем во многом был завершающим этапом в развитии этого большого идеологического и художественного движения. Восстанавливая в своих правах эмоциональную сферу жизни человека, отстаивая нравственную цельность личности, он, по существу, продолжил то, что начали просветители, когда они боролись за раскрепощение человеческого разума».

Именно поэтому в искусстве сентименталистов — в поэзии Державина и Радищева, в скульптуре и графике Козловского — могли продолжать жить и обретали новую возможность развития некоторые важнейшие творческие принципы системы классицизма.

Общая тенденция, определившая развитие русской скульптуры в 1790-х годах, может быть охарактеризована как стремление сделать искусство более эмоциональным, преодолевая рационалистические принципы системы классицизма, и вместе с тем уйти от застывших и условных норм стиля, разработанных западноевропейскими мастерами, обогатить изобразительный язык, смело экспериментируя со средствами художественного выражения, используя при этом декоративную традицию барокко.

Значительный шаг в этом направлении отмечают превосходные рисунки Козловского, выполненные в 1792 году, — «Смерть Ипполита» и «Тезей покидает Ариадну».

По своему образному содержанию эти рисунки не имеют прямой и непосредственной связи с идеями революции. Создавая композиции на сюжеты античных мифов, переработанных европейской драматургией, Козловский минует большие общественные проблемы и обращается к трагическим темам личной судьбы человека. Но по своей эмоциональной настроенности, по напряжённости и страстности выраженного в них чувства «Смерть Ипполита» и «Тезей» восходят к тем же переживаниям и душевным состояниям, которые воплотились в «Поликрате».

В изображении гибели Ипполита Козловский следует за трагедией Расина. Художник избрал для иллюстрирования тот момент, когда кони Ипполита, испуганные морским чудовищем, перестают повиноваться возничему и в неукротимом порыве мчатся, ломая колесницу. Ипполит тщетно пытается удержать коней; чудовище — полубык, полудракон, — пораженное копьем Ипполита, изображено издыхающим.

Козловский не истолковывает гибель Ипполита как трагедию античного рока с его неотвратимой неизбежностью. Мысль и чувство художника развивают тему иначе: чудовище, посланное богами, побеждено Ипполитом и сам он ещё не поражён; он ещё продолжает бороться с могуществом бушующих вокруг него стихий. Темой рисунка «Смерть Ипполита» становится героическая, хотя и тщетная борьба человека с судьбой, которую олицетворяют здесь стихии природы, воплощённые в образах мифических божеств. Замысел Козловского зарождается, в сущности, почти вне круга художественных представлений классицизма и предвосхищает ту проблематику, которую впоследствии развивали романтики в поэзии, драматургии и изобразительном искусстве.

В рисунке «Тезей покидает Ариадну» Козловский ставит и решает не менее сложные творческие задачи.

Иллюстрируя греческий миф, переработанный в трагедии Корнеля, художник по-своему перестраивает сюжетный мотив и не следует при этом ни античной мифологической традиции, ни классицизирующему замыслу французского поэта.

|

|

М. И. Козловский Тезей покидает Ариадну 1792 г. Тушь, белила на деревянной доске. Государственный Русский музей |

В изображении Козловского Тезей не коварный любовник, покидающий возлюбленную ради предательницы Федры, а герой, устремляющийся к новым подвигам и ожидающей его славе.

Если в предшествующем рисунке внимание художника сосредоточивалось преимущественно на мотивах внешнего действия, которому приданы стремительная динамика и драматическая выразительность, то главной темой «Тезея» становятся внутренние душевные переживания действующих лиц. Козловский показывает отчаяние покинутой, умирающей Ариадны, горе наксосского царя Эвнара и непреклонную решимость Тезея. Горестно рыдает Эвнар, закрывая рукой глаза, плачущий Эрот утирает слёзы полой его плаща, а Тезей, поднимая щит и указывая рукой вдаль, твёрдым шагом направляется к кораблю. Над головой Тезея летит трубящая Слава, держа в руке два лавровых венка.

Обращаясь к внутренней духовной жизни своих персонажей, показывая их не как носителей отвлечённой нравственной идеи, а как живых и страдающих людей, Козловский вновь отдаёт дань предромантическим тенденциям и художественным представлениям сентиментализма, характерным для русской культуры последней четверти XVIII века.

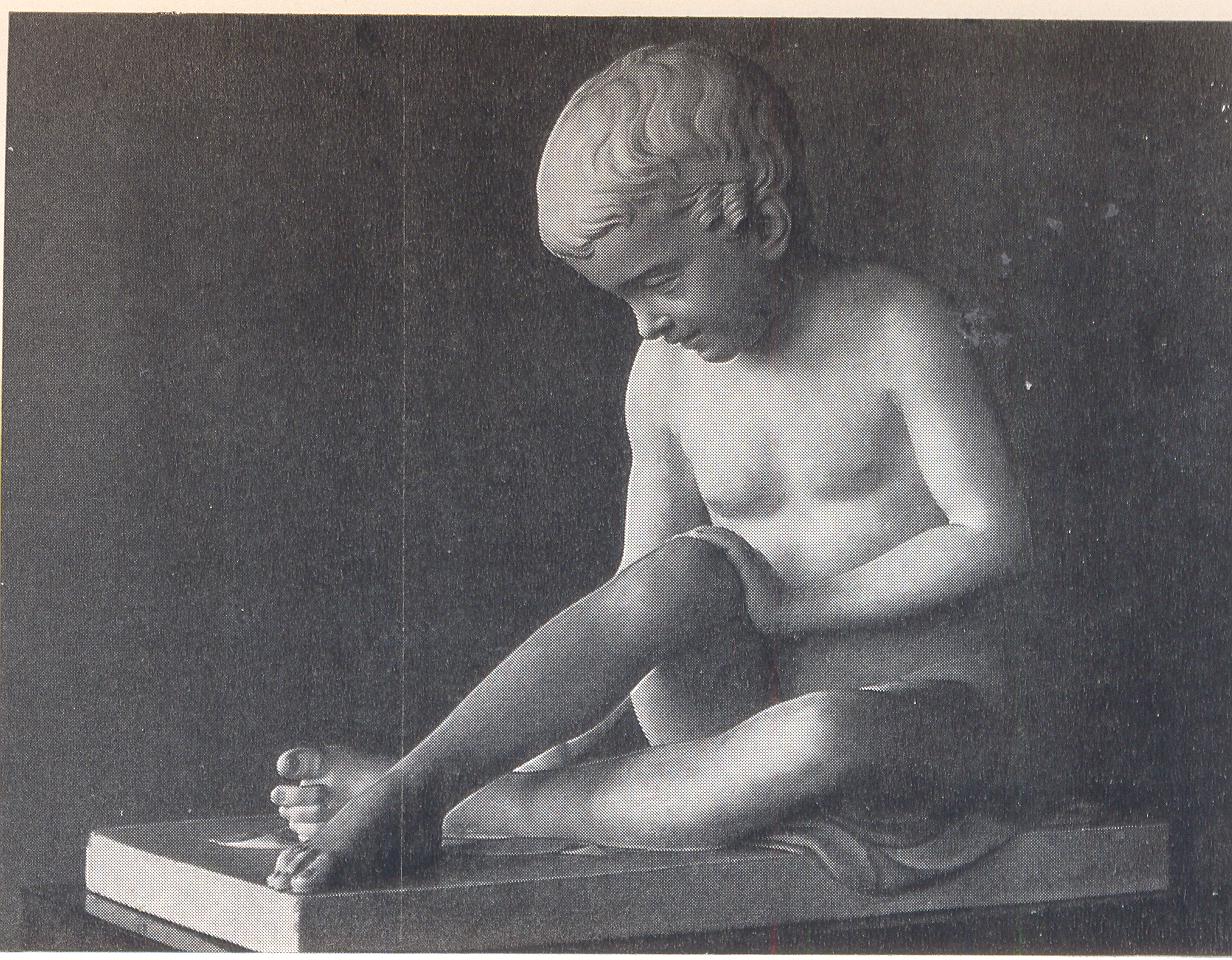

В 1792 году, одновременно с трагическими рисунками на темы об Ипполите и Тезее, Козловский создал одну из своих самых прекрасных идиллических скульптур — статую «Спящий Амур».

Обращение к идиллическим темам составляет одну из существенных особенностей развития русского искусства и литературы 1790-х годов. Державин именно в эти годы перешёл от гражданственной поэзии к анакреонтической лирике. Идиллические мотивы пышно расцвели в творчестве Нелединского-Мелецкого и Дмитриева, в стихах стареющего Хераскова и молодого Карамзина. Те же тенденции нарастают и в изобразительном искусстве.

Идиллические произведения Козловского занимают, однако же, вполне своеобразное место в ряду современных им явлений искусства. Козловский, недавний свидетель событий французской революции, создатель «Поликрата» и пронизанных трагическим чувством графических композиций, далёк от той умиротворённой гармонии и просветлённой ясности, какую внесли в жанр идиллии его современники. В мечту о «золотом веке», воплощённую в образах, созданных скульптором, неизменно вплетается какое-то тревожное ощущение.

В противоречии со сложившейся традицией Козловский придал своему Амуру неожиданные, несвойственные ему атрибуты — львиную шкуру и палицу Геркулеса. Фигура спящего представлена в сложном, напряжённом движении, которое, как кажется, даже противоречит избранному скульптором мотиву сна. Лёгкая улыбка оживляет черты Амура. Скульптор придал ему выражение лирической мечтательности и томной усталости, стремясь воплотить характер и внутреннюю жизнь чувства.

Сходные особенности характеризуют и статую «Гименей», созданную Козловским в 1796 году для придворного празднества. Фигура крылатого юноши поставлена в свободной и динамичной позе; но все пластические формы статуи даны в контрастном движении. Правда, в облике Гименея нет ни подчеркнутой напряжённости, ни патетики. Но и в этой статуе проявляется то тревожное чувство, которое налагает столь своеобразный отпечаток на идиллические произведения Козловского. Тайная тревога, так неожиданно противоречащая сюжетному мотиву статуи, выражена не только в движении фигуры, но и в лице Гименея с его большими, слегка сощуренными глазами и пристальным взором, задумчиво устремлённым вдаль. Как и в «Спящем Амуре», психологическая разработка лица играет важнейшую роль в характеристике образа. Взор Гименея выражает волнение и затаённую грусть.

Цикл идиллических образов Козловского завершает небольшая мраморная статуя Психеи (1801), которую все исследователи упоминают в ряду его самых прекрасных созданий.

|

|

М. И. Козловский Психея 1801 г. Статуя, мрамор. Государственный Русский музей |

Русская культура XVIII века унаследовала от античности понимание образа Психеи (и её атрибута — мотылька) как символа вечного возрождения и бессмертия души. Но одновременно в русской литературе и искусстве складывалось и иное истолкование образа, как бы сниженное и освобожденное от мистико-философского содержания. Так, поэт И. Ф. Богданович ввёл в поэму «Душенька» реальные бытовые приметы своей эпохи и придал Психее черты современной русской девушки. В творчестве Козловского античный миф также стал лишь поводом для создания реалистического образа — опоэтизированного, но непосредственно увиденного в живой действительности.

Нарушая иконографическую традицию, восходящую к знаменитой античной группе «Амур и Психея» (Капитолийский музей в Риме) и развитую Рафаэлем во фресках Фарнезины, Козловский изобразил Психею не прекрасной девушкой, а маленькой девочкой, с ещё не сформировавшимся ребяческим тельцем и миловидным, но совсем детским лицом. Так в скульптуре русского мастера переосмысливается античная символика: образ Психеи-души приобретает реальный, почти жанровый характер, а изображение мотылька утрачивает свое символическое и мистическое значение, становясь простой сюжетно-декоративной деталью.

Но, жертвуя аллегорическим аспектом темы, Козловский вложил в неё глубокое и поэтичное содержание. Образ Психеи-девочки, созданный Козловским, — это живое воплощение пленительной душевной чистоты, мечта о счастливом, ничем не омраченном детстве.

Идиллия, однако, не стала основным жанром скульптуры Козловского. Ведущие темы его искусства не отрывались от реальных проблем и трагических конфликтов окружающей действительности. Одновременно с произведениями идиллического цикла он создавал рельефы, статуи и скульптурные группы, посвящённые темам борьбы и героическим образам, взятым из античной мифологии или отечественной истории, в них нередко находили иносказательное выражение идеи и события живой современности. Именно к этому новому героическому циклу принадлежат лучшие достижения искусства Козловского, и именно здесь наиболее отчётливо выступает его творческое своеобразие; в поздних работах мастера окончательно сформировались художественные особенности русского классицизма, решительно отличающиеся от застывших догматических принципов западноевропейской пластики второй половины XVIII века.

Выше уже была сделана попытка охарактеризовать национальные черты русской скульптурной школы этого времени. Следует лишь ещё раз подчеркнуть, что творчество Козловского знаменует вершину в её развитии.

С 1796 года Козловский начал работу над обширной серией скульптурных эскизов на темы Троянской войны, а также подвигов Геракла и Тезея. По стилю и эмоциональному содержанию эскизы перекликаются с «Поликратом», но также и с рисунками начала 1790-х годов. Скульптура этого цикла была задумана Козловским в форме пластических групп, персонажи которых связаны друг с другом напряжённым драматическим действием. Художник использовал здесь опыт, приобретённый в работе над иллюстративными композициями. Однако в скульптуре Козловский создает такую концентрацию действия и добивается такой ясности и лаконичности в решении сюжетного мотива, какой никогда не достигала его графика.

Наиболее драматична по своему содержанию группа «Смерть Астианакса». В ней воссоздан один из самых впечатляющих эпизодов «Энеиды» Вергилия: Пирр, победитель Трои, отнял у матери маленького царевича и готов умертвить его; Андромаха в отчаянии умоляет о пощаде.

|

|

М. И. Козловский Смерть Астианакса Середина 1790-х гг. Группа. Терракота. Государственный Русский музей |

Следует особенно подчеркнуть, что существенно новыми признаками отмечен и сам образ героя, сложившийся в описанных эскизах. Пирр и Аякс вовсе не похожи ни на дремлющего Александра, ни на патетически декламирующего Регула, ни на страдальца Поликрата. Новый герой Козловского — прежде всего активный герой, носитель волевого начала, побеждающий в напряженной борьбе. Речь идёт, разумеется, не о культе грубой физической силы. Персонажи эскизов (так же, как и герои позднейших произведений — князь Яков Долгорукий, Суворов, Самсон) характеризуются чертами высокого душевного благородства, моральной стойкости и непоколебимого мужества. Но в этом круге образов нет ни театральной патетики, ни той нравоучительной тенденции, которые так настойчиво выступают в работах 1780-х годов.

По идейной направленности поздние произведения Козловского стоят гораздо ближе к народным представлениям о герое, воплотившимся в фольклоре, нежели к нравственным идеалам Просвещения.

Бронзовый рыцарь в латах и пернатом шлеме прикрывает щитом трёхгранный жертвенник и порывистым взмахом заносит шпагу. Фигура рыцаря изображена в энергичном, но сдержанном и подчеркнуто изящном движении — он стремительно шагает вперёд, слегка развернув корпус, поднимая правую руку и высоко вскинув голову. Плащ, наброшенный поверх лат, взвивается и ниспадает складками, как бы колеблемый ветром.

В образе рыцаря представлен великий полководец А. В. Суворов.

|

|

М. И. Козловский Памятник А. В. Суворову 1800-1801 гг. Статуя. Бронза, гранит. г. Санкт-Петербург |

Для верного понимания статуи, созданной Козловским, необходимо не терять из вида одну существенную особенность замысла: в ту пору, когда художник приступал к своей работе, он не имел в виду ставить памятник в том смысле, какой обычно придаётся этому термину, — он создавал прижизненный триумфальный монумент. Тема была строго обусловлена заказом. Задача скульптора сводилась к тому, чтобы прославить Суворова как героя войны в Италии. Не своеобразие душевного облика великого полководца и не деяния его долгой и героической военной жизни, а только подвиги в период итальянской кампании могли быть отражены в статуе Козловского.

Уже с самого начала работы над статуей Козловский обратился к языку аллегории. Он желал создать не портрет, а символическое изображение, в иносказательной форме прославляющее Россию и её великого полководца.

|

|

М. И. Козловский Памятник А. В. Суворову Фрагмент |

Однако мысль о портретном сходстве вовсе не была чужда скульптору. Ведь речь шла не только о прославлении побед русского оружия — речь шла о заслугах самого Суворова, и современники должны были узнавать его в статуе.

|

|

|

М. И. Козловский Памятник А. В. Суворову Фрагмент |

М. И. Козловский Памятник А. В. Суворову Фрагмент пьедестала |

Портретное сходство отчётливо заметно в изображении, созданном Козловским. Художник передал удлинённые пропорции лица Суворова, его глубоко посаженные глаза, крупный нос и характерный разрез старческого, чуть запавшего рта. Правда, как и всегда у Козловского, сходство остаётся отдалённым. Образ Суворова идеализирован и героизирован. Но, жертвуя внешней портретной точностью, скульптор сумел раскрыть и выразить самые существенные черты душевного облика национального героя. Решительное и грозное движение фигуры, энергичный поворот головы, властный жест руки, заносящей шпагу, хорошо передают всепобеждающую энергию и непоколебимую волю Суворова. В патриотической статуе Козловского есть высокая внутренняя правда.

Работы, связанные с памятником Суворова, ещё не были завершены, когда Козловскому пришлось принять на себя новые обязательства, быть может, не менее грандиозные по масштабам.

Обновление скульптуры Большого петергофского каскада началось с весны 1800 года и завершилось лишь через шесть лет. К делу были привлечены лучшие русские мастера. Шубин, Щедрин, Прокофьев и Рашетт исполнили для Петергофа ряд декоративных статуй и групп. Роль Козловского была особенно значительна: созданная им группа «Самсон, раздирающий пасть льва» занимает центральное место в идейном замысле ансамбля Большого каскада.

Создавая скульптурную группу, Козловский воспользовался старинной аллегорией, возникшей ещё в петровское время. Библейский Самсон, разрывающий пасть льва, отождествлялся со святым Сампсонием, которого в XVIII веке считали покровителем России. В день празднования памяти этого святого, 27 июня 1709 года, была одержана победа над шведами под Полтавой. В искусстве петровской эпохи Самсон олицетворял победоносную Россию, а лев (государственный герб Швеции) — побеждённого Карла XII.

Козловский воплотил эти символы в грандиозном скульптурном произведении. Могучее тело Самсона с титанически напряженными мышцами было изображено в энергичном, но сдержанном движении. Фигура героя развёртывалась в пространстве как бы по спирали: изогнув корпус, слегка склонив голову и резко отведя ногу назад, Самсон обеими руками раздирал львиную пасть.

Исследователи справедливо указывали на близость «Самсона» к образам искусства Микеланджело. Но в идейно-образном содержании группы, в глубоком патриотическом чувстве, которое выражено в этой статуе Козловского, можно заметить отдалённые отзвуки совсем иной традиции.

Единоборство человека со зверем является одним из излюбленных сюжетных мотивов национального русского фольклора. В последнем и, может быть, наиболее совершенном создании художника выступают внутренние связи с русским народным искусством. Недаром в самом облике Самсона — особенно в лице — подчеркнут национальный русский и притом простонародный тип.

18 сентября 1802 года Козловский внезапно умер в расцвете сил и таланта.

Академия художеств, утратившая своего лучшего профессора, задумала увековечить его память и объявила конкурс на памятник Козловскому. Победителем конкурса был его ученик В. И. Демут-Малиновский.

В настоящее время памятник находится в Некрополе XVIII века ленинградского Музея городской скульптуры.

Он представляет собой шестигранный саркофаг, на одной из стен которого помещён медальон с портретом Козловского, а на другой — барельеф, изображающий скорбящего Гения. Надпись, выбитая на памятнике, гласит:

Под камнем сим

лежит

Ревнитель Фидию

Российский Бонаротт.

Подобно Державину, Козловский соединил в своём творчестве художественные принципы классицизма и сентиментализма с отчётливо выраженными чертами реалистического искусства; речь идёт, разумеется, не о случайном или эклектическом переплетении разнообразных стилистических направлений, а об их органическом претворении в цельной и своеобразно последовательной художественной системе русского классицизма.

Козловский был последним великим русским художником XVIII века. Поток его творчества не иссяк, а внезапно оборвался, едва достигнув высшей точки развития.

По книге: В. Н. Петров «Михаил Иванович Козловский»